Vous passez professionnel en 1985 mais vous ne courez le Tour d’Italie qu’en 1990. Pourquoi avoir attendu si longtemps ?

Premièrement parce que quand on est jeune, on ne fait pas tout de suite un grand tour. Puis en tant que français, on aspire à faire le Tour de France. Si ma mémoire est bonne, je ne suis pas allé sur le Giro parce que l’équipe Renault, en 1985 et ensuite Système U jusqu’en 1988, n’ont pas participé. Ensuite, je change d’équipe, je vais chez Z, et en 1989 on ne participe pas non plus. Le Giro était beaucoup moins important à l’époque. Les Italiens accueillaient pas mal d’équipes. Mais, en général, les équipes françaises y allaient quand elles avaient l’ambition de gagner. Cyrille Guimard envoyait Bernard Hinault pour gagner et il le faisait. En 1984, quand il envoie Laurent Fignon, il est le plus fort. Bon, il n’a pas gagné parce qu’il y avait, semble-t-il, un avantage non négligeable pour Moser. C’est sûr qu’ensuite, Guimard n’a plus envie d’y aller quand j’arrive dans l’équipe. La première fois où l’équipe dans laquelle j’évolue y participe, c’est en 1990. Donc, j’y vais avec l’équipe Z.

Vous aviez déjà fait trois Tour de France, une Vuelta. Comment vous sentiez vous au moment d’aborder le Tour d’Italie ?

Pendant l’hiver, quand j’apprends que Roger Legeay (son directeur sportif, ndlr) engage notre équipe, je sais que c’est en vue de la préparation de Greg Lemond pour le Tour de France. Donc je sais que c’est une opportunité. J’y vais en étant volontaire. Moi, je voulais gagner des courses. Sur le Tour de France, je savais que je serais un équipier et que Greg aurait besoin de moi en montagne. J’étais heureux de remplir ce rôle, mais c’était important pour moi, aussi, de gagner. D’avoir de temps en temps ma chance. Greg m’a dit : « Moi, le Giro je n’y ai pas d’ambition, j’y vais pour courir et préparer le Tour. Donc si tu viens, tu seras libre de pouvoir faire ce que tu voudras. » En effet, j’ai été un électron libre et je pouvais m’exprimer. Je voulais découvrir le cyclisme italien que je ne connaissais qu’à travers Tirreno et Milan-Sanremo. Et puis, j’y allais en toute tranquillité, avec beaucoup de sérénité, sans stress, zéro pression. J’avais adapté mon entraînement au mois de mars, avril, pour préparer le Giro, et ça a fonctionné.

Donc vous étiez protégé dans l’équipe ?

Oui, étant bon grimpeur, j’ai un temps pensé au général. Après, j’avais un statut de coureur protégé, mais sur le papier uniquement. Parce qu’à un moment, j’ai été en difficulté sur une étape (9e, ndlr). On était partis au bord de la Mer Adriatique, sous le soleil en manches courtes, et à l’époque, on n’avait pas les informations météo comme on peut les avoir aujourd’hui. Donc, on quitte la mer au bout d’une heure et on monte dans les montagnes. Le brouillard est arrivé, ainsi qu’une pluie glaciale, voire de la neige fondue. J’ai été lâché car j’étais frigorifié. Seulement, je devais me débrouiller tout seul et ce jour-là, j’ai pris un gros carton. Je n’avais malheureusement pas d’équipiers autour de moi. Donc, oui j’étais protégé, mais sur le terrain, mes équipiers ne pouvaient pas m’aider comme j’aurais aimé qu’ils m’aident. Seul Duclos-Lassalle a réussi à revenir sur moi dans une descente. On a roulé pendant de nombreux kilomètres pour revenir sur le groupe de tête. Mais malheureusement, je n’ai jamais pu revenir. Donc j’ai pris vingt minutes dans les carreaux et c’est peut-être pour ça aussi que trois jours après, je vais gagner mon étape. Je n’étais plus dangereux pour le classement général.

De fait, vous savez que vous êtes en bonne condition et puis arrive la douzième étape qui se termine à Baselga di Pinè. Comment vous sentiez vous ce matin-là ?

Tous les jours, on étudiait le parcours de manière assidue. Ce n’était pas une grande étape de montagne ce jour-là. C’était vallonné. Je découvrais parce que je n’avais jamais eu l’occasion de rouler dans la région de Trento (Trente). J’avais tout simplement de bonnes jambes. Puis, j’ai aussi couru avec ma tête en analysant les coureurs dans le final. Si ma mémoire est bonne, il y avait une échappée depuis un bon moment où il y avait Gérard Rué (Castorama-Raleigh), entre autres. J’avais estimé qu’elle ne pouvait pas aller au bout vu la difficulté dans le final. C’est pourquoi j’en ai gardé un peu sous la pédale. J’attaque à environ 40 kilomètres de l’arrivée. Je reviens sur l’échappée. J’attaque à nouveau, quelques coureurs me suivent et au pied de la montée à Baselga, je m’en vais tout seul.

C’était encore loin d’être gagné à ce moment-là, parce que derrière, Mottet, Bugno, Lejarreta et une dizaine de coureurs essayent de revenir sur moi. Ils y arrivent presque. Je me souviens d’une image où ils sont à une cinquantaine de mètres derrière moi alors que je suis échappée depuis un bon moment. Là, j’ai des souvenirs très précis. Je me dis : « Tant qu’ils ne m’ont pas doublé, c’est-à-dire dépassé, je ne me relève pas. » J’avais de bonnes jambes pour prolonger mon effort au maximum. C’était clair dans ma tête. Je m’étais même dit que s’ils me dépassaient et qu’après ils ralentissaient un peu, je réattaquerais de nouveau. J’étais vraiment dans un esprit combatif, guerrier, je ne voulais pas me faire bouffer par ces coureurs. Finalement j’ai recreusé l’écart, 100 mètres, 200 mètres, 300 mètres, et puis je termine et je vais gagner.

Vous finissez avec une marge de 33 secondes. Quand on se rend compte qu’on va gagner, à quoi pense-t-on ?

Je le sens sous la flamme rouge et je me dis : « Celle-là je l’ai pas volé, on me l’a pas donné. Je suis allé la chercher à la pédale. J’ai tenu en respect mes poursuivants. » Je me souviens des images quand je suis rentré à la maison quelques jours après, je voyais des coureurs qui souffraient en file indienne et qui n’arrivaient pas à accélérer. Je « m’auto-satisfaisais », je trouvais que je l’avais amplement mérité. J’étais allé la chercher avec mes tripes.

« C’était mon seul ami, Philippe Casado, dans le monde du cyclisme. On fait chambre ensemble, on devient plus que des copains, on devient de véritables amis. Quand il gagne, il y a de l’euphorie, de la joie, c’est un Giro qui part super bien. »

Trois jours plus tard, bis repetita, mais cette fois-ci, il y avait un groupe de sept coureurs. Vous saviez-vous le plus rapide et est-ce que la confiance de la première victoire vous a aidé ?

C’est exactement ça. Le plus rapide, non, c’est pour ça que j’attaque sous la flamme rouge afin d’éviter le sprint. Mais par contre ma confiance, elle était incroyablement installée dans mon esprit. C’était impressionnant. J’ai rarement eu aussi confiance en moi que ce jour-là. Ce qu’il faut se rappeler, c’est que l’étape est très longue. Greg Lemond est échappé avec un autre coureur depuis longtemps. Ils se font rattraper dans le dernier col et au moment où Greg se fait rattraper avec son compagnon d’échappée, j’attaque. C’est moi qui crée l’échappée. Quelques coureurs me suivent. On bascule dans la descente et on arrive dans la plaine qui nous amène à Dobbiaco. Effectivement, à trois kilomètres de l’arrivée, je fais bien comprendre à mes adversaires, par une attitude peut-être un peu désinvolte, où je saute des relais, que : « Moi, j’ai gagné une étape. Vous cherchez à en gagner une ? Si vous la voulez, aller la chercher, allez-y. Montrez-moi que vous pouvez le faire parce que je ne vais pas vous la donner. »

Ce n’est pas parce que j’en ai déjà gagné une que je n’en veux pas une deuxième. Bien au contraire. Je suis hyper calme, hyper serein et je joue avec les gars. Je me souviens qu’à 1,5 kilomètre, je saute un relais. Je laisse un trou pour mieux me replacer en derrière position afin de surprendre tout le monde. J’aperçois la flamme rouge et je vois un faux plat montant. Je sens que j’ai des superbes jambes et je me dis : « Mon sprint je vais le faire là. Et je sprinterai jusqu’en haut du faux plat, pour attaquer le faux plat descendant et aborder le dernier virage en tête. » J’avais aussi bien étudié le roadbook. Je fais mon sprint et ils réagissent. Mais, je suis tellement fort qu’ils ne suivent pas. Je prends 80 mètres d’avance, et quand je me retourne à 500 mètres, avant de virer à droite, je sais que j’ai gagné. Ils ne peuvent pas me rattraper, ce n’est pas possible. En effet, je gagne cette deuxième étape parce que j’ai gagné la première.

Deux jours plus tard, on le sait un peu moins, mais vous faites encore troisième. Est-ce que vous avez eu les meilleures sensations de votre carrière ?

Oui et non. Ça fait partie d’une année où j’ai de très, très bonnes sensations. Quasiment tous les jours, sauf la fois où j’ai la défaillance à cause du froid. J’avais des jambes de feu, comme l’année d’après. J’en avais aussi sur le Tour de France 1988. Il y a des périodes comme ça où on a des jambes de feu. Si, en plus, on a confiance en soi, si on a un instinct, un esprit de guerrier, on a peur de personne. On ose des trucs qui sur le papier ne marchent pas. Le cyclisme, c’est un sport d’instinct, si on ne marche pas à l’instinct, on ne gagne pas de course.

Au final vous faites 23e, aviez-vous envie de revenir sur cette course après une telle réussite ?

À la fin, c’est sûr que j’avais envie de revenir. Je ne savais pas si mon équipe allait le refaire. Mais, effectivement, l’hiver d’après on y était. Puisque Greg Lemond avait gagné le Tour en 1990 avec cette préparation, il a naturellement refait la même chose. De plus, il va défendre son titre. De nouveau, je me dis qu’il sera difficile d’aller gagner une étape sur le Tour en bossant pour mon leader. Je retourne sur le Giro pour ça, puis pour une deuxième raison. En 1990, j’étais parti avec l’ambition de gagner une étape, et de faire dans les cinq premiers au classement général. Frustré de ça, j’ai renouvelé l’opération en 1991.

Le premier jour, votre coéquipier Philippe Casado gagne à Olbia et prend le maillot rose au sprint. C’est un départ parfait pour vous mettre en confiance.

Il n’y a pas de prologue ce jour-là en Sardaigne, et effectivement c’est mon copain qui gagne. C’était mon seul ami d’ailleurs, Philippe, dans le monde du cyclisme. On fait chambre ensemble, on devient plus que des copains, on devient de véritables amis. Quand il gagne, il y a de l’euphorie, de la joie, c’est un Giro qui part super bien. On plaisante, on rigole, on est heureux à table le soir et il y a une super bonne ambiance. L’équipe part sur des bases solides avec un bon esprit. On prend le bateau, on arrive à Naples et il y a une journée de repos suite au transfert. On prend nos vélos et comme le lendemain, c’était une course en circuit avec sept tours, on va repérer le parcours. Je prends mes marques.

Lors de la quatrième étape à Sorrento, vous sortez et il y a un match avec Chioccioli qui défend son maillot. Comment cela s’est déroulé sur cette étape ?

En fait, tout n’est pas filmé dans cette étape, parce qu’il y a pas mal de choses qui se passent. Moi, j’attaque dans le dernier tour à environ trois kilomètres du sommet de la dernière côte qui plonge vers l’arrivée. La tête du peloton revient sur moi à 500 mètres du sommet. En général, que fait un coureur qui est repris à 500 mètres du sommet après avoir attaqué ? Il se remet dans les roues et se dit que c’est foutu. Mais moi je me dis : « Merde, c’est con, ils sont revenus sur moi alors que j’ai des bonnes jambes. Je vais les surprendre. » Je fais un truc qui ne se fait jamais. Je réattaque une deuxième fois. Ils me passent en file indienne, et paf ! Je souffle un bon coup et j’en remets une deuxième, au moment où ça bascule dans la descente. Je plonge dedans avec l’élan. Comme j’étais plutôt un bon descendeur, j’avais repéré les virages dangereux.

« Il n’était pas retransmis à la télé sauf quand Bernard Hinault allait le gagner. Je me souviens que Jean-Paul Ollivier faisait le déplacement exprès pour Antenne 2, à l’époque, et tournait quelques images, mais on ne savait pas ce qu’il s’y passait réellement. »

En réalité, on était autour des citronniers et la route était très très grasse. Il y avait eu des chutes dans ces virages au préalable. J’attaque à tombeau ouvert, à tel point que la moto caméra qui me suit glisse et se casse la figure. C’est pour ça qu’on voit la caméra qui part vers le bitume, les arbres, le ciel etc. Plus personne ne me suit. J’arrive en bas de la descente, il reste quatre ou cinq kilomètres de plat pour aller vers l’arrivée. Je n’ai pas d’infos. D’un seul coup, la voiture de Torriani (directeur du Tour d’Italie, ndlr) arrive, je crois, avec Francesco Moser qui me dit : « Vai, vai, vai, c’est bon tu vas gagner. » J’ai la tête dans le guidon, je franchis la ligne. Je ne sais pas si je vais hériter du maillot rose à ce moment-là. Chioccioli roule derrière pour sauver son maillot mais je sais qu’il y a de fortes chances pour que je le prenne. Grâce aux bonifications et parce qu’il n’y a pas eu de prologue, il n’y a pas d’écart, on est tous à peu près dans la même seconde.

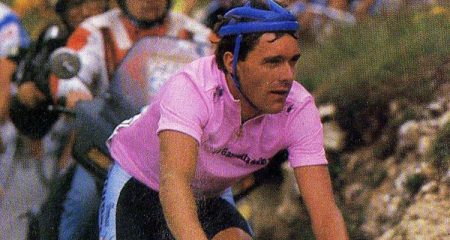

Quelques instants après, j’apprends que je suis maillot rose. C’est un petit rêve qui se réalise, un rêve d’adolescent de porter le maillot rose (sourire). À l’époque, il n’y a pas tous les réseaux sociaux, on reste modeste, le narcissisme n’est pas aussi affûté qu’il l’est aujourd’hui. On est loin de chez nous, il n’y a pas de portables pour appeler sa famille. Pour la petite histoire, j’ai eu un peu de chance parce que ces deux années-là, le Giro est retransmis par Canal +, en crypté certes. C’est Thierry Dugeon qui fait les commentaires et ça tombe sur mes victoires. Ça donne une petite exposition en plus.

Que ressentez-vous au moment d’enfiler le maillot ?

On pense au moment de galères, à l’an dernier, à ma femme. En 1991, on a un enfant qui n’a pas tout à fait un an. On voudrait partager avec ses parents. Moi, mon papa il était passionné de cyclisme, il me parlait souvent de Fausto Coppi, de ce cyclisme italien. On ne le lisait que dans les magazines, on n’avait que ça pour avoir quelques informations ou quelques photos sur le Tour d’Italie. Il n’était pas retransmis à la télé sauf quand Bernard Hinault allait le gagner. Je me souviens que Jean-Paul Ollivier faisait le déplacement exprès pour Antenne 2, à l’époque, et tournait quelques images, mais on ne savait pas ce qu’il s’y passait réellement. C’était mythique, le fait de ne pas savoir comment se déroulait un Tour d’Italie, comment le maillot rose était rose, finalement. On rêvait, on imaginait et là, je touchais la chose du doigt. C’est toute la magie qui existait qui n’existe plus aujourd’hui. C’est des moments personnels, qu’on partage avec peu de monde. Qu’on partage par la pensée aussi.

Il faut attendre d’être rentré à l’hôtel pour téléphoner à sa famille et leur annoncer. C’est tous ces moments qui, je m’en rends compte aujourd’hui, sont magiques. C’est un bonheur d’appeler sa femme, son père, sa mère, ses frères et sœurs, pour leur dire : « J’ai gagné et vous savez quoi ? J’ai le maillot rose aussi. » Ensuite, ils sont obligés d’attendre le lendemain pour acheter L’Equipe et avoir une photo. La génération de maintenant ne peut pas connaître ça. Ça reste gravé longtemps dans sa mémoire. Ce qui était drôle et sympathique à la fois, c’est que le maillot rose n’avait pas de sponsors, ni de partenaires. J’ai un maillot rose immaculé, avec simplement écrit sur la poitrine à gauche : « Gazzetta dello Sport ». C’est un super maillot, d’une sobriété, rose c’est tout ! Il est magnifique, mon maillot rose, je le garde et je ne le donnerai jamais, même pas dans un musée (rire).

Comment se passe la journée du lendemain ? D’un côté vous deviez savourer votre tunique de leader, mais d’un autre il vous faut la défendre car Chioccioli est à l’attaque à l’avant.

On est à vingt kilomètres de l’arrivée, ça se précise. Il y a une côte, malheureusement, je suis attaqué de toutes parts. Pas seulement Chioccioli. Chiappucci, Lejarreta aussi, mais l’attaque de Chioccioli est puissante. Je me retourne dans ce moment où j’ai besoin de mes coéquipiers. Il n’y a plus personne. Je suis les premières attaques mais après la quatrième, la cinquième, la sixième, je ne peux pas suivre. J’en reviens au fait que j’étais plus un leader sur le papier. Ce serait inimaginable de nos jours qu’un équipier qui hérite du maillot ne puisse pas le défendre. Il y aurait un déferlement de reproches et compagnie sur les réseaux sociaux. J’en ai souvent voulu à mes directeurs sportifs qui étaient bien contents de ce que je réalisais sur le Giro. Avec un sponsor qui payait pas mal pour être sur le maillot. Les gelati « Sanson ». Mes résultats remplissaient le contrat que mes dirigeants avaient signé. Moi, je n’en retirais aucun bénéfice financier. Alors que, moralement, j’ai sauvé les deux Giro de l’équipe Z-gelati Sanson, avec Philippe Casado aussi.

Vous faite cinquième du Tour en 1988 et en même temps vos plus beaux succès sont en Italie, avec une sixième place au général en 1991. Comment cela se fait que vous n’ayez pas plus joué le général dans votre carrière ?

En 1986, je le fais mais j’étais physiquement pas prêt. Je n’aurais jamais dû le faire d’ailleurs. Ensuite en 1988, je fais cinquième. Après en 1989, je suis mauvais tout simplement, ma condition est très mauvaise. Je chute, je me casse le scaphoïde à Montpellier donc je quitte le Tour. En 1990, j’aide Greg à gagner. Avec un gros boulot, je finis tout de même dans les vingt premiers je pense (19e). Ensuite, en 1991 pareil, l’étape qui arrive à Jaca, je fais un gros travail donc je ne peux pas faire mieux. En 1992, je fais 12e, ce n’est pas mal mais j’aurais mieux fait de me concentrer sur une victoire d’étape. Il ne faut pas oublier que c’est le début des années EPO aussi. On voit arriver des mecs qui sont pros comme moi depuis 1985, qui n’ont jamais monté un col, et qui d’un coup me mettent cinq minutes dans les cols. C’est comme ça… Puis après je ne suis pas en forme, j’abandonne en 1995 et j’arrête ma carrière. Ça va vite une carrière, n’est-ce pas ?

C’est un regret, de ne pas avoir plus joué le général dans votre carrière ?

Oui, mais après j’ai d’autres bonheurs. Arriver sur les Champs-Élysées à cinquante à l’heure avec toute l’équipe Z et le maillot jaune dans ses roues, ça a de la gueule. Je le souhaite à tous les Français. On oublie qu’on est la dernière équipe française à avoir gagné le Tour. Greg est américain mais il était tellement imprégné de la culture française que c’était le plus Français des Américains. Les Français qui ont vécu ça, il n’y en a plus beaucoup après. Vasseur avec l’US Postal, Pascal Deramé aussi je crois, Amaël Moinard en 2011. On n’est pas nombreux.

Vous retournez une dernière fois sur le Giro. En 1995, dans votre dernière saison. Quel regard portez-vous sur cette course ?

Déjà, contrairement à ce qu’on peut entendre ces derniers temps, le Tour de France reste la course la plus dure. Les favoris y sont plus nombreux, il y a plus d’enjeu. Les cols sont aussi durs, voire plus, que ce qu’il y a en Italie. Mais le Tour d’Italie est tout juste derrière. Pour moi, heureusement qu’il existe. Car j’ai pu m’exprimer à titre personnel comme je n’ai que trop pu le faire ailleurs sur les grands tours. Je retiens que c’est une course mythique, qui continue de faire rêver. Dans une carrière de coureur cycliste il faut y aller. Deux fois, trois fois. On apprend beaucoup sur le métier de coureur cycliste. Quand on est autour des adversaires italiens qui sont déchaînés comme les Français le sont sur le Tour de France, c’est un accélérateur d’expérience. Et puis les tifosi, ils sont chauvins comme les Français mais aussi très respectueux des coureurs. Ils connaissent très bien le cyclisme. Ceux qu’on voit en haut des cols, les trois quarts montent en vélo. L’accueil est excellent également. Historiquement, le Giro apporte beaucoup et il faut y goûter.

Merci pour cette interview tres interessante! Il a eu une très belle carrière , bravo Mr Boyer

Très bel article !

Belle interview (d’un bonhomme qui paraît bien plus sympathique que Moncassin, sans vouloir en remettre une couche). Le genre de récit qui font sentir ce que le cyclisme a de spécial.